Equívocos, alcance y sentido de la libertad

Autor: ANDRÉS JIMÉNEZ

1.- INTRODUCCIÓN

Nos hallamos en 1793, en plena Revolución Francesa. Marie-Jeanne Roland de la Platière, era esposa de Jean Marie Roland, destacado rebelde de tendencia girondina. Madame Roland tuvo una importante participación en aquel París revolucionario.

Ha pasado un tiempo, y al imponerse la tendencia jacobina -el grupo extremista que por ejemplo decidió la muerte del rey Luis XVI- Madame Roland denunció incansablemente los abusos del régimen del Terror. Como respuesta a sus manifestaciones contrarias a las injusticias cometidas, Marie-Jeanne fue condenada a morir en la guillotina.

Dicen que mientras iba camino a la muerte y era golpeada e insultada, pronunció una frase que la haría famosa: "¡Oh Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!".

Estamos sin duda ante uno de los temas nucleares sobre los que merece la pena reflexionar para comprendernos a nosotros mismos y, sencillamente, para vivir.

* * *

Una de las evidencias más notables que nos ofrece la historia humana, frente al curso vital de las demás especies animales, es su fecundidad cultural. En la historia, en el transcurso de los acontecimientos humanos, se observa una capacidad de innovación singular, acumulativa y original. La historia es una aportación de novedades.

La especie humana no se ha limitado a una adaptación forzosa al medio ambiente. Ha sabido contar con una realidad objetiva, medirse con ella y asumirla, hasta llegar a transformarla. El ser humano se reconoce por su capacidad para contar con la naturaleza de las cosas y trascenderla sin traicionarla.

Esa capacidad implica que la especie humana, como ya dijimos, no marca a sus miembros pautas fijas e innatas de conducta, sino que ofrece un amplio margen para la autodeterminación de cada uno de los individuos. Decía Gracián, entre otros, que visto un león, vistos todos; pero visto un hombre solo se ve un hombre, y además mal.

Pues bien, esa capacidad que encontramos en el ser humano de disponer radicalmente de sí mismo por medio de sus acciones es lo que conocemos con el nombre de libertad. Abilio de Gregorio la define como la capacidad de autodeterminación consciente; en ella, ciertamente, entran en juego la inteligencia y la voluntad, las dos facultades superiores en las que consiste la racionalidad humana.

La libertad es la propiedad más característica y esencial de la voluntad. En ella se pone de manifiesto el protagonismo del ser humano acerca de la configuración de su biografía, de su vida personal. Consiste, decimos, en poder elegir, en poder disponer de uno mismo por medio de las propias acciones. En la libertad se manifiesta de modo muy nítido lo que significa ser persona, ser alguien.

La libertad supone autodominio, autodeterminación; y también responsabilidad. No es una capacidad ilimitada, sino que ha de desenvolverse entre condiciones que vienen dadas a nuestra voluntad, e incluso por las creadas por nuestras decisiones previas (ya que el actuar libre provoca consecuencias a las que luego es preciso atenerse).

Por otra parte, la libertad forma parte del modo constitutivo de ser del hombre, es decir de la naturaleza humana, y ha de contar con ella. El que esta naturaleza humana sea una naturaleza “abierta”, en virtud de su racionalidad, no implica que el hombre pueda disponer de sí mismo como si no fuera humano. Pretenderlo (comportarse de modo que no es propio de la naturaleza humana) puede llevarle al desequilibrio o incluso a la destrucción.

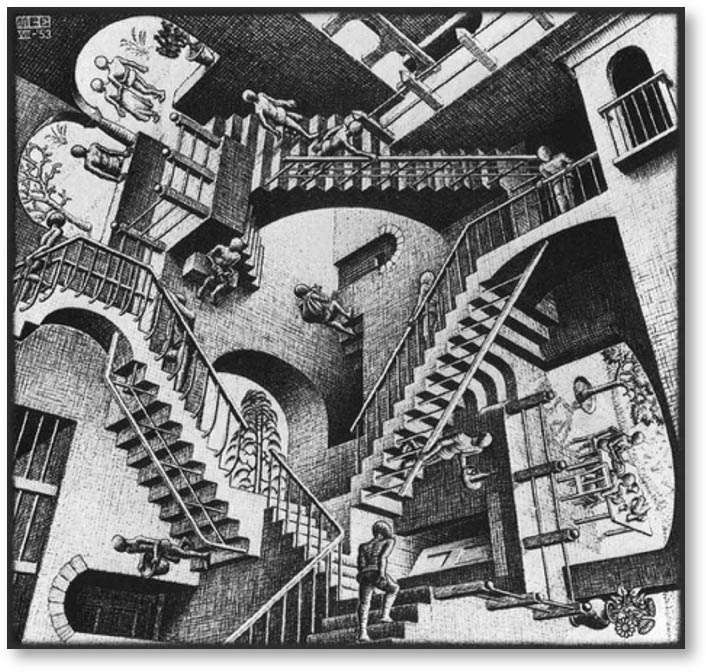

No es que el ser humano carezca de determinaciones en su obrar. La libertad humana actúa entre determinaciones que son su límite, pero de ellas puede también servirse para trazar un camino inédito y fecundo. Es el caso, por ejemplo, de las leyes de la aerodinámica, en las que se cumple la humana paradoja: impiden que el hombre vuele y a la vez lo hacen posible. Aunque esas determinaciones contribuyen a confirmar mi vida, lo mas propio de ella no es previsible a partir de tales coordenadas.

Todo acto libre, decisión o elección, ha de contar con factores condicionantes externos e internos. Pero sólo tiene lugar como fruto y efecto de una determinación personal, emanada de la iniciativa del sujeto, que es su causa. Soy yo quien me determino a mí mismo a tomar postura y actuar. La iniciativa parte de mí, soy dueño de mis propio actos y puedo responder de ellos.

La libertad es la autonomía en el propio obrar e implica una forma de autoposesión; y solo un ser que se posee a sí mismo puede disponer de sí e incluso darse a sí mismo.

Pero vayamos por partes.

2.- FORMAS INSUFICIENTES DE LIBERTAD

Conviene resaltar algunas nociones inadecuadas de la libertad humana que circulan profusamente y que, por insuficientes, es preciso analizar.

1) Libertad como liberación o emancipación. La primera de ellas consiste en concebir la libertad como un resultado, fruto de otra instancia. Según ella el comportamiento humano sería fruto, según ciertas posturas, de determinadas estructuras socioeconómicas o bien de mecanismos biológicos o psicológicos inconscientes, según otras. La libertad es algo que se me otorga: es fruto, por ejemplo, de una revolución política o de la pertenencia a una clase social; no sería yo el protagonista de mi actuar; lo serían ciertas estructuras, económicas pongamos por caso, las que desencadenarían mis decisiones y elecciones (Marx). Lo mismo ocurriría al tomar conciencia de determinados impulsos inconscientes (Freud) o “reflejos condicionados” (Paulov) que desencadenan mis decisiones y gobiernan mi conducta.

Y como mi comportamiento depende de tales instancias, de este modo serían determinadas acciones o situaciones ajenas a mi voluntad las que me liberarían de tal o cual servidumbre (económica, moral, religiosa, cultural, etc.) y las que me darían la libertad. Y solo entonces seríamos libres.

Por eso se habla aquí de un “resultado”, de algo que “nos pasa” (o no). Esta detrás de estas tesis un determinismo de fondo. (El determinismo es la postura que niega que el ser humano sea realmente libre, que la libertad sea algo constitutivo del ser humano y que se pone de manifiesto con nuestra elecciones.) Nos hallamos ante una forma de determiismo disfrazado de “libertad condicionada”. No sería nuestra decisión e iniciativa consciente, en el fondo, el origen de nuestra conducta.

Conviene advertir en esta postura insuficiente y equívoca una confusión entre condición y causa. Es verdad que nuestras decisiones dependen de circunstancias, impulsos inconscientes, modas, de ciertos hechos y de patrones sociales. Sin embargo, aunque sin estos factores o circunstancias no pudiera explicarse una concreta actuación individual, tampoco ellos bastan para explicarla. La libertad está en la raíz original del ser humano, no es fruto de estructuras o de ciertas condiciones históricas, ya sean sociales o políticas, o de impulsos biológicos inconscientes.

Tales factores pueden ser necesarios, quizás, para ejercer nuestra libertad, pero no son suficientes para dar lugar a acciones como perdonar, amar oblativamente -ese amor que signfica darse- o arrepentirse, por ejemplo.

Nuestra libertad emana de nuestra naturaleza de personas racionales y de las decisiones y elecciones que cada sujeto humano realiza tras una deliberación. Un perro, por ejemplo, nunca será verdaderamente libre por más que sea “liberado” de su sometimiento, porque no es un ser radicalmente libre. Pero al ser humano no “se le hace libre”, sino que al “liberarlo” de ciertos impedimentos solo se le posibilita ejercer su libertad constitutiva. Él, cada uno, es el protagonista de su libertad.

Contra el determinismo de fondo que late en esta postura reduccionista pueden aportarse significativos hechos de conciencia; por ejemplo la vivencia de responsabilidad acerca de ciertos actos o determinadas obligaciones morales, la existencia de figuras como el héroe, el rebelde o el santo, y disposiciones como las ya apuntadas del amor como donación, el arrepentimiento o el perdón. No hay un cálculo que agote y comprenda plenamente al hombre: siempre queda un plus, una última aseveración -aunque sea de sometimiento- de la que depende al final toda elección consciente.

2) Otra forma insuficiente de entender la libertad es la que se sitúa, por decirlo así, en el extremo opuesto, el de la independencia o indeterminación pura.Se entiende en este caso como una forma de vida que consiste en no cerrarse jamás posibilidades, en no querer atarse a una decisión que entrañe alguna forma de lazo o vínculo; en sustraerse, en suma, a toda forma de obligación o deber. No atarse a consecuencias, no comprometerse. No atarse a nada ni a nadie. Imponerse a toda costa. Hacer lo que se quiera -“salirse con la suya”- pero sin atenerse a consecuencias indeseadas.

Es el tipo de libertad que identificamos con hacer lo que deseamos o, más vulgarmente, hacer lo que nos da la gana, sin límite u obligación. Es sinónimo de poder y fuerza, o como ahora se dice, de “empoderamiento”. Poder hacer lo que yo quiero, y punto.

Se revela en esta concepción un intento de eludir vínculos, y en particular el creado por la propia autodeterminación, a saber, la responsabilidad. La responsabilidad es el dominio que tenemos de nuestras acciones y de sus consecuencias. Así, una elección que emana de la iniciativa de un sujeto, trae consigo implicaciones y consecuencias que sólo a él pueden atribuirse como mérito o como culpa. Ser responsable es asumirse a sí mismo, ser autor y dueño de las propias decisiones y de las consecuencias que traen consigo.

Esta es una concepción propia, por ejemplo, de un pasotismo a ultranza -“lo que quiero es no querer”-, de ciertas formas de escepticismo o de algunas corrientes nihilistas (pragmatismo/utilitarismo, hedonismo, existencialismo, postmodernidad, ideología de género…) El ser humano “se hace” sin una naturaleza previa y esencial.

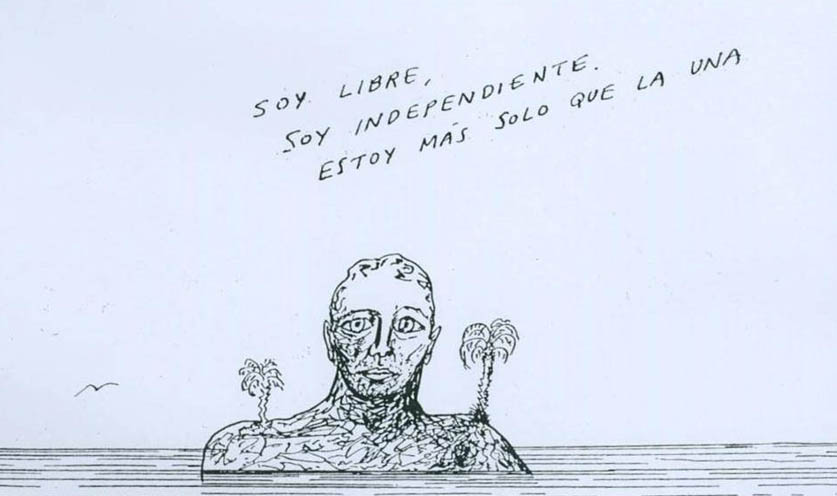

Entender la libertad como independencia y autodeterminación total, como autosuficiencia y carencia de vínculos es una forma insuficiente y en el fondo falsa de libertad.

Esta concepción supone una absolutización de la libertad que choca con la evidencia más palmaria: nuestra libertad no se implanta en el vacío, sino en una realidad con la que es preciso contar y que impone límites a nuestros deseos. Como escribe Frank Sheed, “uno puede comer todo lo que le dé la gana y obtener como resultado aquella limitación de la libertad que llamamos indigestión”. Y supone también una concepción del hombre como un ser desarraigado, sin referencias, un supuesto creador de valores que, sin embargo, no poseen fuerza moral, ya que no generan vínculos. Frente a esta concepción equivocada de la libertad, Chesterton escribía: “Nunca podría concebir ni tolerar ninguna utopía que no me dejara la libertad a la que más me siento apegado: la libertad de atarme”.

El nihilista, que entiende la libertad como realización sin límites del propio deseo y autodeterminación, es un hombre o una mujer sin vínculos, no quiere agotar posibilidades de elección, pero acaba por paralizar en sí mismo toda posibilidad de enriquecimiento ético. Esta es una vía segura al desarraigo y la soledad. Es, en rigor, el hombre (o la mujer) solo, éticamente vacío. Como no se atiene a compromiso verdadero alguno, no es de fiar.

Hay que advertir, sin embargo, que el compromiso moral, no sólo no atenta contra la libertad, sino que la supone, la enaltece y la llena de valor. Nietzsche, un autor que dijo bastantes insensateceses, afirmó con acierto que “ningún animal es capaz de prometer”. Comprometerse es la plenitud del valor de una decisión. Y así, una decisión que se abandona ante la menor dificultad, es expresión de un carácter voluble, pusilánime o inconstante; y en realidad es una decisión sin valor. Una decisión que no se mantiene no es una decisión valiosa. Un acto libre es valioso, es más plenamente libre, cuando se sostiene a pesar de las dificultades. Cuando va en serio. Más aún, llegará a escribir Soren Kierkegaard, “el acto supremo de libertad es aceptar compromisos que puedan vincular para siempre”.

Es claro, finalmente, que entender la libertad como falta de vinculación, como poder a ultranza, presenta un riesgo demasiado grave: dejada a su dinámica propia se convierte en una amenaza contra los más débiles (“el hombre, lobo para el hombre”). Es en el fondo una libertad destructiva, de imposición. Este es el tipo de voluntad, por cierto, que sostiene la idea del Estado moderno (basada en el interés -concurrencia de intereses- y el poder -soberanía, dominio y señorío absolutos- como instancias humanas supremas). Se impone por ello acudir a un límite y nace así una tercera forma –insuficiente también- de concebir la libertad.

3) Es esta la noción formalista, para la cual la libertad consistiría en poder realizar todo tipo de acciones con tal de que no se perjudique a terceros.

Esta concepción, a primera vista muy plausible, encierra sin embargo un serio vacío conceptual: Que la libertad consista en “poder hacer todo aquello que no perjudica a los otros” -según afirma textualmente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (RF) en su artículo 4º-, sólo es posible si mi libertad, la de cada uno, termina donde empieza la de los demás; afirmación no menos plausible seguramente que la anterior, pero no menos ambigua tampoco. Porque -y esta es la verdadera cuestión- no está claro dónde empieza la libertad de los demás.

Responder que empieza donde acaba la mía no deja de ser un círculo vicioso que no explica nada. Si previamente no se ha esclarecido este problema, el perjuicio a terceros de una decisión queda a la oportunista discreción del momento, podrá depender de la astucia o incluso de la posible arbitrariedad de las leyes impuestas. Como dice la misma Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, es la ley la que establece la frontera entre mi libertad y la de los demás. Pero la ley, a su vez, es establecida por la voluntad del legislador... Podría decirse que la libertad de los ciudadanos termina donde empieza la voluntad del legislador. La libertad de cada uno llega hasta donde llega su poder para imponerse sobre la de los demás. Sigue siendo una libertad destructiva, una libertad “contra” la libertad de los demás. La fuerza ha sido sustituida por el poder político y por la astucia.

3.- FUNDAMENTO Y DIMENSIONES DE LA LIBERTAD

Se trata ahora de esclarecer el fundamento y las dimensiones de la libertad, en respuesta al problema de saber dónde empieza la libertad de cada ser humano. El filósofo español Antonio Millán Puelles distinguía tres dimensiones en la libertad humana: fundamental o libertad como apertura constitutiva, la libertad psicológica, que es el libre albedríao, y la libertad moral, que pueden servir a nuestro propósito de responder al problema.

1) La libertad fundamental es la apertura constitutiva del hombre a la realidad como tal. Hablábamos al principio de la fecundiad cultural e histórica del ser humano frente al comportamiento estereotipado de los animales. Y es que, a diferencia de estos, la naturaleza humana no está sujeta a esquemas fijos de captación y de reacción ante los estímulos que le llegan de su entorno (los instintos), sino que, comprendiendo lo que las cosas son mediante su conocimiento intelectual, puede puede reflexionar y juzgar sobre ellas, puede advertir y conferirles virtualidades insospechadas, servirse de ellas para fines muy diversos, proyectando y decidiendo su propia actuación, incluso por encima de sus apetencias o inclinaciones biológicas. Es la libertad humana como apertura a la realidad en cuanto tal. Paradójicamente cabe afirmar que la raíz de nuestra libertad no es un acto de libertad.

La libertad, así pues, “empieza” en la naturaleza racional -abierta y espiritual- de cada ser humano; en su conición de persona. Por eso es expresión de su dignidad.

En la racionalidad humana, capaz de conocer más allá de los estímulos, y en su capacidad de autodeterminación, es donde empieza y encuentra su fundamento la libertad del ser humano, y por eso éste es constitutivamentelibre, en su raíz. Esto es lo que significa también el ser imagen de un Dios que es Alguien y no simplemente “algo”.

2) Ahora bien, sobre esta positiva indeterminación que constitutye al ser humano se levanta una segunda dimensión, la libertad psicológica o capacidad de elegir. Es el libre albedrío.

Dentro de este es preciso además distinguir, por una parte, la ausencia de coacción o de impedimentos, que constituye lo que ha dado en llamarse la libertad de. Es un aspecto indispensable, pero insuficiente aún, para comprender en toda su hondura lo que es la libertad. Para elegir no basta con la falta de ataduras; se requiere elegir de hecho, es decir determinarse.

Así pues, más allá de la “libertad de”, es preciso advertir también una libertad para, que constituye el núcleo mismo de la libertad psicológica; es la capacidad de autodeterminación que se orienta a “un” bien, esa fuerza psicológica gracias a la cual el sujeto, sin coacción previa o frente a ella, se determina a sí mismo a elegir buscando “un” bien. La decisión tomada es responsabilidad de la persona. Y en esto consiste propiamente el libre albedrío del hombre, en ser dueño de su propia determinación. Mis acciones, libremente elegidas y decididas son mías.

Pero demos otro paso. A través de las dos dimensiones anteriores, la libertad como apertura y el libre albedrío, cabe advertir que la vida humana presenta un claro componente de riesgo: El obrar libre no es siempre fácil ni es siempre satisfactorio; no está, por decirlo así, “garantizado en su éxito”. Puede ocurrir que en determinados casos la decisión libre se vuelva contra sí misma, como cuando se viene a caer enuna adicción o una dependencia, reduciendo así su propia capacidad de decidir. No se trata solo de elegir, sino de “elegir el bien”, de ser más dueño de mí mismo. Porque puedo elegir (el) mal, puedo dejarme llevar por ciertas seducciones, por la comodidad o por mis propias inclinaciones y pasiones, y que mi propia elección se vuelva contra mí. Decía san Agustín que el pecado, aunque es prueba de nuestra libertad, no es libertad.

Puede no ser fácil en ocasiones lograr una libertad de ataduras, ciertamente. Pero puede ser aún más difícil dar a nuestra elección un contenido y un sentido -un para qué- que nos hagan ser dueños de nosotros mismos. No se trata solo de poder elegir, sino de saber elegir, de saber qué hacer con nuestra libertad y de acertar cuando tomamos una decisión. Porque la libertad más plena es aquélla por la que el hombre se hace más plenamente humano, es decir más dueño de sí mismo.

3) Esta observación nos conduce a una nueva dimensión de la libertad, aquella según la cual el hombre se instala en el máximo posible de plenitud y su capacidad de obrar es más plena y más valiosa. Es la dimensión moral de la libertad, la libre eleción del bien.

El obrar libre es aquí cauce para el incremento de lo humano, para su perfeccionamiento; no sólo en términos de bienestar, sino también en términos de bien ser. Mediante el uso perfectivo de la libertad el hombre reafirma su condición radical y su dignidad originaria forjando una segunda naturaleza —la personalidad moral— por medio de la adquisición de hábitos, de disposiciones estables que el pensamiento clásico ha llamado siempre virtudes.

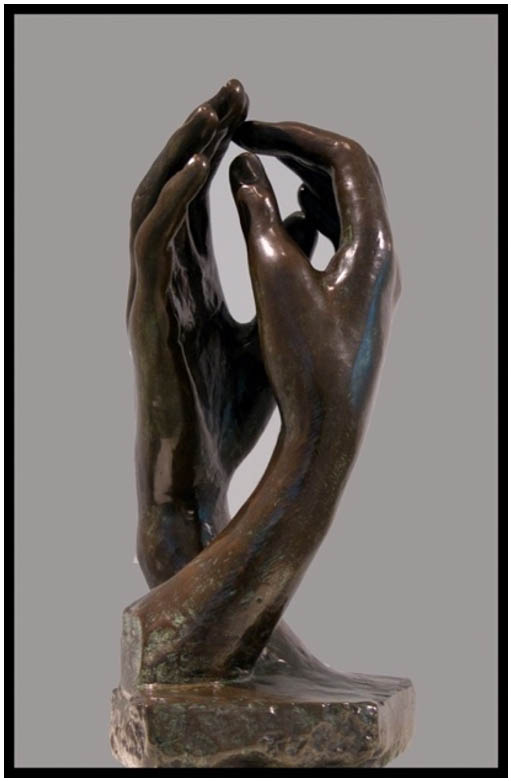

Ello entraña el buen uso del libre albedrío, el compromiso moral. Este compromiso supone el empeño responsable de la persona en la configuración del bien, la plena posesión de sí misma con vistas a la donación de sí, que expresa el alto valor de una decisión que no se desvanece con las circunstancias cambiantes.

San Agustín distinguía con nitidez entre el libre albedrío, que es hacer lo que se quiere, y la verdadera libertad, la “libertas”, que consiste en saber querer y que él traducía en hacer coincidir nuestro querer con la voluntad de Dios.

Así entendida esta dimensión, puede verse con claridad que no es real y verdaderamente libre quien, por no ser dueño de sí mismo se resigna a un actuar empobrecido; no puede disponer de lo mejor de sí mismo, ya que en rigor no lo posee, y por ello ama poco. Nadie da lo que no tiene, y quien no se posee a sí mismo y se encuentra a merced de sus necesidades, encadenadas a estímulos más fuertes difícilmente puede disponer realmente de sí, es decir, no puede darse. El más alto grado de libertad estriba en poder disponer de sí mismo para el bien, en aportar perfección al mundo. Y eso es la verdadera creatividad.

Nadie, en consecuencia, es más libre que aquel hombre o aquella mujer que sabe hacer de su libertad un don —y en esto consiste precisamente el amor—, creando un vínculo avalado por la fidelidad a otro ser, el ser amado, al que se considera merecedor del mayor bien del que pueda disponerse: el bien que es uno mismo.

Amar a una persona es querer el bien para ella, el mayor bien posible; es poner la propia vida a disposición del ser amado. El más alto grado de libertad consiste en amar de manera efectiva, en entregarse a sí mismo. Y aquel ser merecedor de ser amado así, no puede ser simplemente algo, tiene que ser alguien. Es una persona.

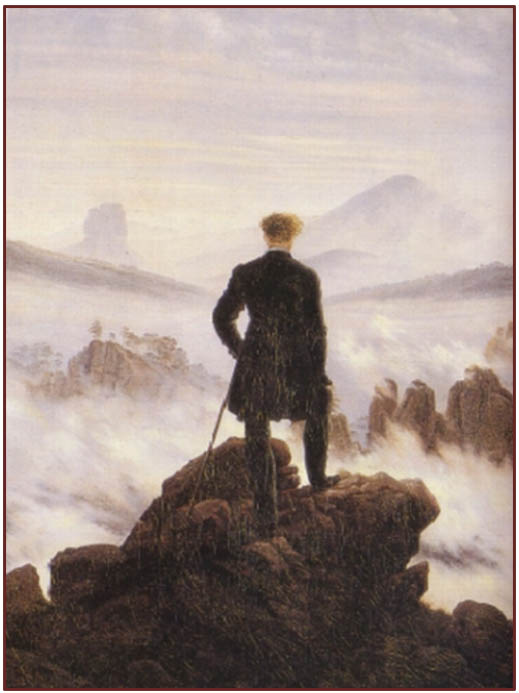

Vista con profundidad, la libertad no es un fin, una meta en sí misma, sino un camino; no existe por sí misma, sino para hacer posible el amor, es decir, el don libre de sí mismo con el que el ser humano enriquece su humanidad moralmente. La libertad se potencia cuando es resultado efusivo de la riqueza interior de la persona, y de lo mejor que hay en ella. Y sobre todo, cuando toda esta creatividad culmina en el encuentro interpersonal, en la comunión de vida.

4.- LA LIBERTAD ES DIFÍCIL

La voluntad, el querer libre, transparenta el yo personal, es su más fiel expresión y a la vez es el medio por el cual el ser humano llega a disponer de sí mismo y de sus acciones, configurando el contenido y la orientación de su vida, su propia trayectoria biográfica, su personalidad.

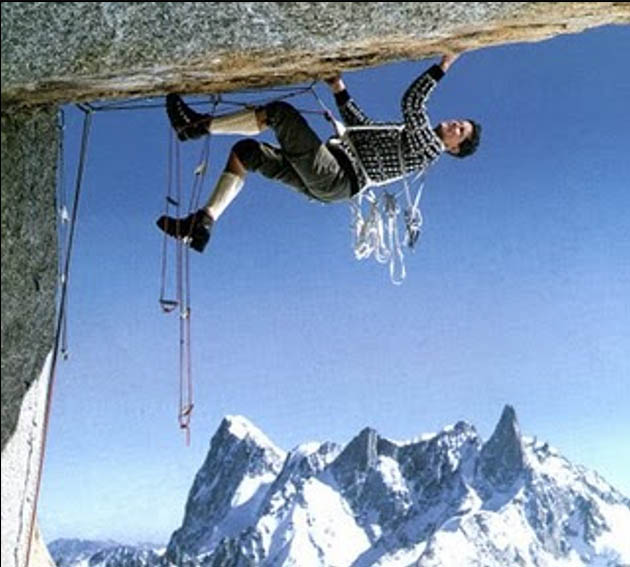

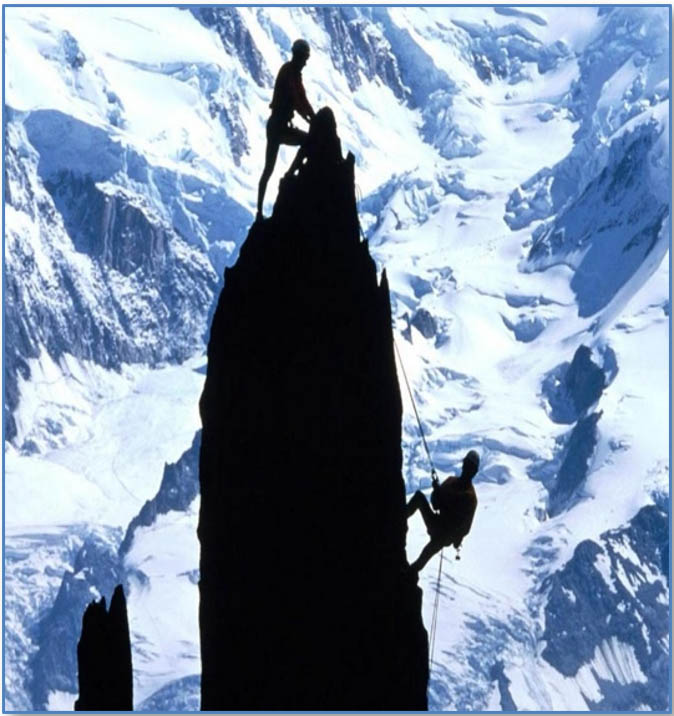

Pero querer libremente el bien no es algo fácil. Es una espontaneidad aprendida que resulta de disposiciones firmes, de renuncias que a menudo son costosas. La espontaneidad natural con la que el atleta saca partido de su constitución física y psicológica, superándose a sí mismo, no es improvisada, sino el resultado de un entrenamiento riguroso, de una larga ascesis cuyo objeto ha sido aprender a controlarse, a querer de modo efectivo; llegar a disponer de sí mismo, perfeccionándose con plena libertad y autodominio. (Aquí, la “espontaneidad” o facilidad del querer no es algo previo, como un automatismo, sino el resultado de una educación laboriosa, una “espontaneidad aprendida, conquistada”, el autodominio personal).

De ahí la importancia de educar la voluntad, de forjarla en el esfuerzo para configurar un carácter firme, por un lado; y por otro, enseñar a amar. A amar de verdad y amar la verdad, con el fin de hacer posible una libertad creativa y magnánima, orientada a ideales valiosos.

La verdadera libertad es difícil porque, aunque hay algo en nosotros que quiere la libertad, también existe algo que la teme o siente su ejercicio como algo demasiado cargado de responsabilidades, algo que “se cansa”.

Resulta que es más fácil ser esclavo que libre, y es más fácil también luchar por la libertad que vivir en ella, porque no basta con proclamarla, sino que hay que apuntalarla en la verdad mediante el compromiso, y darle así un sentido, un para qué consistente, acorde con lo más noble del ser humano. Desde ese momento nos vemos vinculados, obligados, comprometidos en la búsqueda del bien.

Por eso es más simple dejarse llevar. Y por eso comprobamos a menudo que el individuo tiende con demasiada facilidad a claudicar pasivamente ante el poder. Salustio escribía ya que la mayoría de los hombres no quieren en realidad ser libres; prefieren tener buenos amos.

5.- LIBERTAD Y PODER

El hombre o la mujer que no tiene a nadie a quien entregar por amor su libertad son en realidad un hombre o una mujer solos, como ya se dijo.

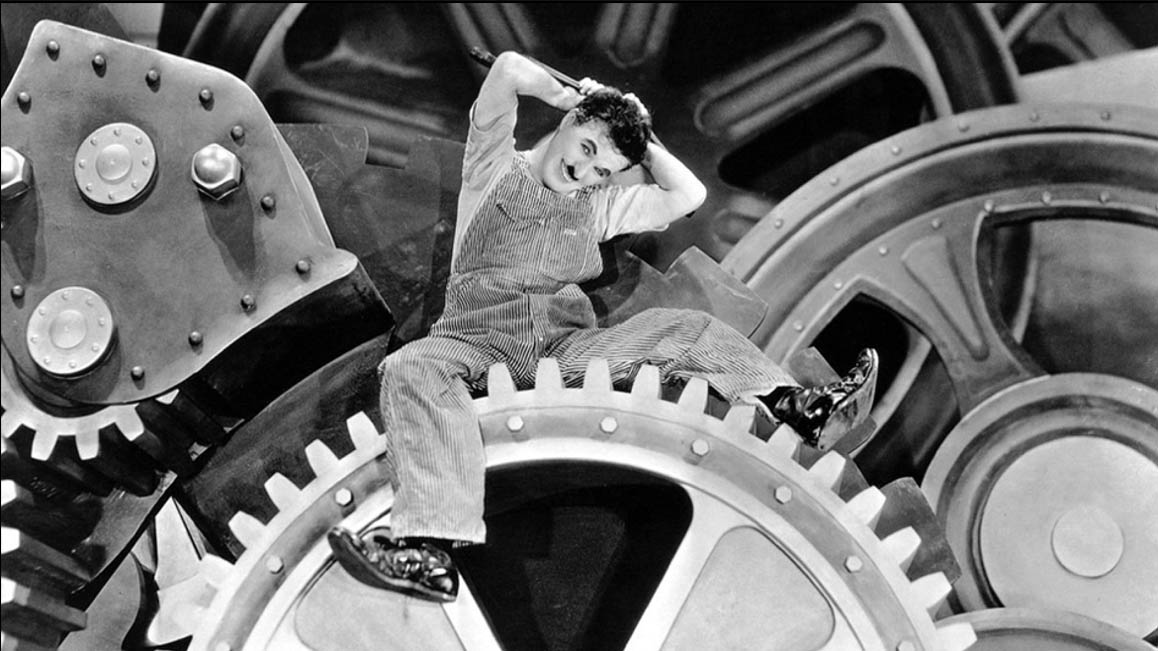

Todo poder absoluto, en cualquiera de sus formas, con el fin de autoafirmarse, se sirve de una sociedad de hombres solos y de grandes máquinas burocráticas que los administran.

Para el economicismo visible en la cultura dominante, el individuo es un sujeto que debe ser administrado y manejado por un poder superior; es considerado un elemento productor o consumidor, funcionalmente encajable en el sistema. Su libertad se reduce exactamente a su poder adquisitivo. En este reduccionista marco de relaciones ningún individuo debería alimentarse espiritualmente ni reconocerse a sí mismo a partir de sus vínculos personales, o de una pretensión radical de búsqueda de la verdad o de servicio a ella. Eso lo haría peligroso e incontrolable. Y con elementos incontrolables no es posible programar a gran escala ni ejercer un dominio riguroso.

Las personas son de este modo reducidas a la condición de meros ciudadanos; con ello se les quiere mostrar como sujetos de derechos y obligaciones cívicas, pero al mismo tiempo son considerados, desde el punto de vista de la planificación social y económica, como “seres de necesidades”. A su vez estas necesidades se reducen a lo que puede ser adquirido en el mercado. Así las cosas, los ciudadanos deberán entonces presentar estas necesidades al Estado para que las resuelva. El derecho del ciudadano residiría de este modo en poder exigir y en ver satisfechas sus “necesidades”, sus deseos consumistas. El Estado moderno, por su parte, aspira a convertirse en el “Dios en la tierra”, en la única y suprema Providencia.

En esta visión de la sociedad, como ha señalado Pier Luigi Pollini, se encuentran, por una parte el Estado, por otra el individuo aislado; y entre ambos una casta de funcionarios expertos que se ocupan de poner en relación a uno y a otro. La libertad consistiría en el grado de bienestar individual resultante.

6.- VERDAD Y LIBERTAD

En un intento de responder desde la raíz a este planteamiento, nada hipotético por lo demás, hemos de observar primero que, si la plenitud de la libertad consiste en elegir el bien, suscitarlo, promoverlo, compartirlo..., lo primero, lo más determinante, es acertar con el verdadero bien. Es preciso distinguirlo de lo que lo enmascara, lo niega, lo finge o lo destruye. Y eso os trae al viejo y decisivo problema de la relación entre la verdad y la libertad.

Georges Bernanos comparaba la sumisión que propugna el Estado moderno, cimentado esencialmente en el poder, con ciertas formas de anemia profunda que terminaban por matar a los prisioneros de los campos de concentración nazis, meses después de liberados y a pesar de todos los cuidados. En su libro Libertad, ¿para qué?, el autor francés trae a colación aquel fenómeno para hablar de ciertas formas de “anemia espiritual” que aniquilan y asfixian la libertad en su misma raíz bajo la presión de sutiles y contundentes formas de totalitarismo.

Para él la mayor amenaza contra la libertad no está en la opresión directa por parte del poder, sino en la indiferencia, en que no se llegue a estimar la libertad –con su coeficiente de riesgo y de esfuerzo- y se prefiera, por ejemplo, la comodidad, el lujo, el dinero o la tranquilidad.

El síntoma más generalizado de esta anemia espiritual es, apunta Bernanos, la indiferencia ante la verdad y la mentira. Y el instrumento que ha generalizado a su juicio esta indiferencia fundamental es, dice, la propaganda: el control de los medios de información, el poder inmenso de la persuasión publicitaria, el imperio absoluto de la opinión.

Podemos ciertamente meditar en el enorme alcance de estos recursos mediáticos del poder económico o del político, manejados por intenciones sin rostro. Pero Bernanos apunta más bien a otra vertiente, más radical, del problema: la renuncia a los grandes compromisos, y en concreto al compromiso con la verdad.

Y es que antes y más en el fondo que en la libertad de expresión, es preciso reparar en otra libertad más real, la libertad misma de pensar, de pensar verdaderamente. La pasión por la verdad va unida a la pasión por la libertad. Una libertad que no se apoye en la verdad de las cosas y en la verdadera dignidad del ser humano se convierte en una libertad fingida, es decir engañosa y falsa. Ernesto Renan solía decir con sarcasmo que en el siglo XVIII había libertad de pensamiento, pero se pensó tan poco que resultó innecesaria.

Hoy en día puede comprobarse que la publicidad a gran escala, sirviéndose a través de los medios de comunicación y los dispositivos electrónicos, persuade de manera eficaz a amplios sectores de la sociedad que se comportan pasivamente ante ella. La verdad basada en lo real y en el razonamiento es desplazada por la “posverdad” que seduce sentimientos, afectos y emociones. Es una manifestación clara de masificación.

Pero la indiferencia ante la verdad que se da en el seno de este fenómeno oculta un hondo cansancio, incluso -tomando una expresión del propio Bernanos- una especie de “asco por la facultad de juzgar”. Esta última no puede ejercerse sin cierto compromiso interior, porque quien juzga desde la verdad se compromete. Pero el hombre moderno, según sostiene el mismo autor, ya no se compromete porque no tiene nada que comprometer; es como un motor al que ciertamente no falta ninguna pieza, pero que no se alimenta porque no hay gasolina en el depósito. Es el conformismo servil de quien ha renunciado a ejercer su libertad, ya que no tiene un para qué; en el fondo porque le da lo mismo lo verdadero que lo falso. Y quien se inclina lo mismo a lo verdadero que a lo falso, concluye Bernanos, está maduro para caer en cualquier tiranía.

Hoy nos encontramos a menudo con que la idea de libertad se aplica cada vez más a banalidades intrascendentes, mientras que el ejercicio de la verdadera libertad -que es la responsable búsqueda del bien y de la verdad- agoniza. Porque entre el bien y el mal no puede haber equidistancia.

Sin embargo, el único antídoto contra el poder desnudo que no reconoce norma alguna por encima de sí es la afirmación de la verdad; más precisamente aún, el compromiso vital con ella. Renunciar a una libertad arraigada responsablemente en la verdad, más que un sacrificio es una costumbre que simplifica la vida terriblemente. Y por eso el mayor enemigo de la libertad es el que llevamos en nosotros mismos.

Es responsabilidad de cada hombre, de cada mujer, hacer del ejercicio de su libertad una aportación de más y mejor humanidad -calidad humana- a los demás y a sí mismo: descubrir la verdad y comunicarla (conocimiento, ciencia, saber…), amar el bien y transmitirlo (servicio, amabilidad, convivencia, compromiso y ayuda voluntaria…), aportar belleza al mundo (arte, alegría, amor, generosidad…), aprender a dar y a recibir de los demás, dominar y cultivar responsablemente el mundo creado, caminar hacia metas de sentido, hacer tangible y “abrazable” en lo posible una felicidad que nos impulsa más allá de nosotros mismos… hasta Dios, Creador de nuestra naturaleza y fin último de nuestra vida.

Pero la libertad verdadera no es una simple liberación de ataduras, sino una resuelta voluntad de vivir de acuerdo con la verdad, el bien y la justicia.

La mente herida de aquél iconoclasta de la modernidad, de aquel profeta de la nada que fue Friedrich Nietzsche, vio sin duda una intensa luz cuando escribió: “¿Te crees libre? Háblame de la raíz de tu pensamiento, y no de cómo te libraste del yugo. ¿Te crees capaz de liberarte de él? Muchos han abandonado todos sus valores al rechazar sus servidumbres. ¿Libre de qué? ¿Qué le importa esto a Zaratustra? Mírame a los ojos y contéstame: ¿Libre para qué...?” (Así habló Zaratustra. I, 17).

“La responsabilidad caracteriza a quien ejerce su libertad, y viene acompañada de otras dos características que, de faltar, la harían inviable: la valentía y una correcta reflexión.

Cuando desechamos elegir, por el sacrificio y la responsabilidad que entraña, venimos a aceptar la imposición de algo o alguien externo. Y entonces nuestros sueños se esfuman y se hace imposible perseverar...

Si dejamos de ser responsables, no seremos dueños de nuestro progreso y de nuestra libertad.”

TONI NADAL