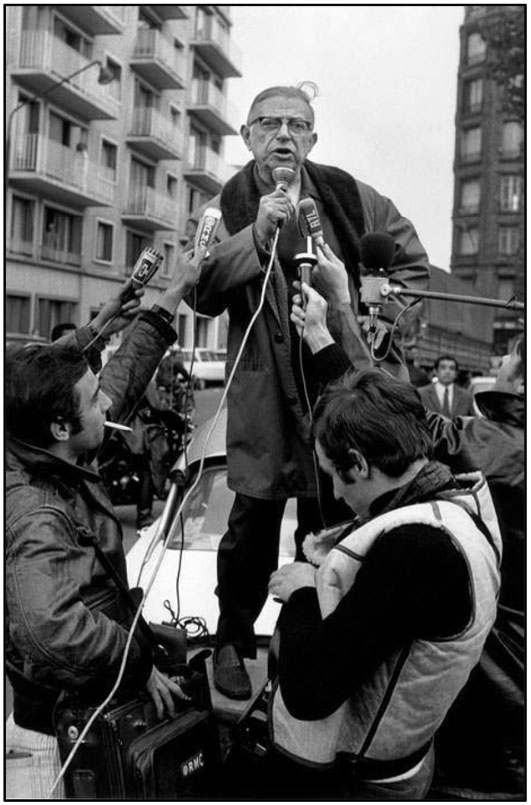

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

EL EXISTENCIALISMO NIHILISTA

INTRODUCCIÓN

El existencialismo es una corriente de pensamiento que surge en el marco de las dos guerras mundiales, notablemente afectado por el pesimismo y el desencanto del momento, y se prolonga hasta los años setenta.

El precedente más destacado de esta corriente es Soren Kierkegaard (1813-1855), agudo crítico del pensamiento hegeliano, de quien recibe:

- Una actitud negativa frente al racionalismo abstracto y conceptual, reductor de lo individual en la universalidad de la idea.

- La proclamación de la existencia humana, siempre concreta y singular, como único asunto realmente filosófico.

La existencia (humana) es vista aquí como libertad y posibilidad, compromiso y decisión. Radicalmente problemática, es un libre autodeterminarse, entraña el riesgo del fracaso y del absurdo: un ansia de infinito carente de apoyos reales. Arrojada a la intemperie, angustiada ante la propia inestabilidad y la ausencia total de referencias acerca del sentido y del actuar.

El existencialismo opta por un cierto irracionalismo, que ha de entenderse como una reacción contra el sistema (racionalismo, Hegel), contra la lógica que todo lo comprende y que todo lo explica… sin penetrar en su entraña y excluyendo a lo que no encaja en el sistema mismo –“peor para los hechos”, si no concuerdan con la teoría-. El racionalismo no puede hacerse cargo de la individualidad irreductible, no asume ni explica la autenticidad desnuda de la existencia concreta (el sujeto único e irrepetible).

La Razón no puede explicar la vida y la libertad sin reducirlas a esquemas y falsearlas. Aquí se dan, por cierto, algunas afinidades con Nietzsche.

La filosofía de la existencia no es una escuela, y sus propios representantes rechazan ser etiquetados como miembros de un grupo homogéneo, reivindicando la originalidad personal de su pensamiento. Más aún, ni siquiera aceptaban con agrado el término mismo de “existencialistas”. Pero a pesar de sus distintas líneas de reflexión (Heidegger, Jaspers, Unamuno, Marcel, Camus, Merleau-Ponty, Sartre…) en todos ellos se aprecia una concepción singularmente dramática del destino del hombre.

Emmanuel Mounier, que en sus comienzos se mostró afín al existencialismo, lo caracterizaba como “la reacción de la filosofía del hombre contra los excesos de la filosofía de las ideas y la de los objetos” (escribe en su Introducción a los existencialismos). La filosofía de las ideas (el racionalismo) busca los conceptos universales abstractos y se pierde en clasificaciones y categorías. No repara en lo concreto. La filosofía de las cosas (el positivismo) cosifica al hombre, lo trata como un objeto más entre los objetos naturales. De este modo, “parece que los filósofos, de acuerdo con los científicos, se ingeniaron para vaciar el mundo de la presencia del hombre”.

Jean-Paul Sartre (Paris, 1905-1980) se forma en el ámbito de la fenomenología de E. Husserl, durante una estancia en Alemania en 1933-34, incluyendo las críticas dirigidas a aquella por parte, entre otros, de M. Heidegger. De ahí surgió una reflexión propia, que toma forma en sus obras L’imagination (1936) y L’imaginaire (1940)

A la vez se produjo el impacto de la novela La náusea (1938) -que convertía en narración “provocadora” y ambigua un ensayo previo titulado Melancholia-. Durante unos meses, entre 1940 y 41, fue internado en un campo de concentración alemán, el Stalag 12D.En 1943 apareció El ser y la nada, donde se sistematizaban las cuestiones planteadas en La náusea. Escribió también diversas obras dramáticas: Las moscas, A puerta cerrada, etc. Edita la revista Tiempos moderno en 1945. Se ha divulgado extraordinariamente una conferencia que impartió en 1948, titulada El existencialismo es un humanismo, que constituye la mejor síntesis de su pensamiento, al que califica de un “ateísmo consecuente”.

Después de haber criticado el marxismo y el comunismo, se acerca al Partido Comunista francés (1952). El marxismo le parecía “la filosofía de nuestro tiempo”. En 1960 escribe Crítica de la razón dialéctica, donde intenta fundamentar su viraje político, impugnando a la vez el “dogmático” materialismo dialéctico.En 1964 rechaza el Premio Nobel y en 1968 participa activamente en la revolución estudiantil de París.

Posteriormente se desplaza hacia planteamientos anarquistas-libertarios. Enfermo y ciego, en sus últimos momentos se produjo, al parecer, un replanteamiento serio de sus posturas, llegando incluso a reconocerse “esperado y prefigurado” por “una mano creadora”. De este inesperado giro, sin embargo, apenas se ha dado noticia (ver apéndice).

1. CLAVES FILOSÓFICAS DEL PENSAMIENTO DE SARTRE

En Sartre el existencialismo -aceptemos que el término genérico abraza una corriente muy diversa, no obstante- adopta su forma radical, como una filosofía centrada en la existencia humana cerrada en sí misma y para la que no cabe trascedencia alguna. El propio pensador parisino ha definido el existencialismo como la consecuencia de un ateísmo coherente. El existencialismo sartreano es un ateísmo y un nihilismo: la disolución de todo fundamento de sentido para el mundo y para el ser humano.

La idea central del existencialismo es que “la existencia (humana) precede a la esencia. Hay que partir de la subjetividad”. En los productos fabricados la esencia (en la mente del artífice) precede a la existencia del objeto; se parte un concepto universal previo, de una esencia (conjunto de recetas y cualidades que permiten definir y producir algo) (Nota 1).

¿Y cómo ve -y se ve a sí mismo- el sujeto? El punto de partida es la conciencia, el pensamiento que lo es, primero, de las cosas, y luego de sí mismo. Lo que se presenta a la conciencia es el fenómeno, lo que las cosas y uno mismo muestran de sí. Pero el fenómeno no es mera apariencia, enmascaradora del verdadero ser, sino que es el ser mismo, es el ser apareciéndose. Tras él no queda ninguna “cosa en sí”. Sin embargo, el ser no se muestra entero en cada manifestación o fenómeno, sino que es el conjunto de todas sus posibles manifestaciones.

En la descripción (fenomenología) del ser, único conocimiento válido, el ser y el fenómeno se identifican: no hay más ser que el que se me aparece y según el modo en que lo hace. “Todo es en acto”, no hay más que hechos (el acto se reduce al “hecho”). Y es imposible explicar los hechos. Simplemente, están ahí. Sartre descarta, así pues, toda potencia constitutiva en las cosas.

En su obra El ser y la nada, y en la novela La náusea -que viene a ser su versión divulgativa-, Sartre plantea que a la descripción fenomenológica de la realidad se le muestran tres “regiones del ser”: el ‘ser en sí’, el ‘ser para sí’, y el ‘ser para otro’, que describe con un lujo de expresiones literarias intuitivas, ricas de imaginación.

2. EL ‘SER EN SÍ’

Existe una experiencia filosófica fundamental -la “náusea”- que consiste en la percepción de la presencia bruta de las cosas: los hechos, incomprensibles e inexplicables. Al ser de las cosas lo denomina Sartre ‘ser en sí’; es el objeto, lo que es (en Husserl viene a corresponder al “noema”). Las cosas, los objetos son lo que son.

- El ‘en sí’ (l’en soi) es “opaco y macizo”, está lleno de sí mismo. Es facticidad.

- Es inexplicable: el ser no puede deducirse de otra cosa. Es contingente y absurdo, superfluo: “está de sobra”, “de más” (il est de trop).

- Es increado: la creación no es un hecho. No puede estar ni dentro de Dios (sería Dios), ni fuera de Él (sería autosuficiente y por lo tanto increado también).

En el hombre hay una “facticidad”, un “en sí”: su cuerpo, su pasado, su situación, su muerte…; todo lo que le viene dado.

“Soñaba vagamente con suprimirme para destruir por lo menos una de esas existencias superfluas. Pero mi misma muerte habría estado de más. De más el cadáver, mi sangre en esos guijarros, entre esas plantas, en el fondo de ese jardín sonriente. Y la carne carcomida hubiera estado de más en la tierra que la recibiese y, al fin, mis huesos descortezados, aseados y netos como dientes, todavía hubieran estado de más…” (La náusea)

Este “être de trop”, la existencia superflua de todo a mi alrededor, es contingencia vivida, asfixiante:

“Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia es la no necesidad. Existir es “estar ahí”, simplemente: los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero no se les puede nunca deducir.”… “Todo existente nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por azar”. (Ídem.)

3. EL ‘SER PARA SÍ’

A Sartre el cogito cartesiano le parece una evidencia incuestionable. En ella, en la descripción del propio pensar, se capta la subjetividad, el yo. Yo no me percibo como una cosa más entre las cosas. No soy objeto. “Me vivo” en primera persona y eso es una singularidad radical.

- El ‘para sí’ (pour soi) es subjetividad, no es cosa: es “nada”; es “lo que no es” y no es “lo que es” (lo que es, es el ‘en sí’, el objeto, la cosa; y yo no soy cosa). Es, dicho con otras palabras, transparencia, intencionalidad, trascendencia. Y una contradicción en sí mismo (es lo que no es…)

- El ‘para sí’ es conciencia, conocimiento de lo otro, intencionalidad. Pero es desgraciada: al conocer, pretende poseer algo estable, consistente; busca el hecho (en sí), la seguridad del dato. Pero esto supondría su aniquilación, porque el conocimiento es intrínsecamente contradictorio: busca ser’ en sí-para sí’, ser y trascenderse a la vez. Pero eso es ser Dios, y es una contradicción imposible de darse (Nota 2). El hombre quiere ser Dios, es “una pasión inútil”.

De esta inseguridad constitutiva del ‘para sí’, del sujeto humano, se sigue la proclamación sartreana del humanismo, de la soledad humana que no puede apoyarse -sometiéndose como el que se cobija en un refugio- en un fundamento divino. El ser humano está a la intemperie, “arrojado al mundo” y sin suelo firme bajo sus pies, sin respaldo, sin otro fundamento que su inevitable hacerse a sí mismo, decidirse, elegir y dar un sentido al mundo por su libre elección. “Recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde decidirá de sí mismo…” (El existencialismo es un humanismo) - El ‘para sí’ es libertad, un hacerse a sí mismo, un trascender de sí. Se hace autor de sí mismo al tomar decisiones. La existencia -la existencia humana- precede a la esencia. No somos ejemplares o casos de una idea previa -el hombre, la naturaleza o esencia humana, la humanidad-. El hombre no tiene una naturaleza; solo se define por lo que ha hecho. El hombre no nace, se hace. El hombre es lo que él se hace, es subjetividad. El hombre es libertad, se elige a sí mismo al elegir:

“El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo, y después se define. El hombre, tal como lo define el existencialismo, si no es definible es porque empieza por no ser nada. Solo será después, y será tal como se ha hecho”. “Si en efecto la existencia precede a ala esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad.” “…Estamos condenados a ser libres.” (El existencialismo es un humanismo)

Y porque el hombre es libre, no hay Dios. Es la venganza contra el Dios de Ockham, Lutero y Hegel, en el pensamiento de los cuales el hombre quedaba aniquilado ante el Absoluto.

La existencia humana se muestra entonces como proyecto, y funda todo valor con sus decisiones. No hay valores o normas preexistentes a la elección. La libertad crea los valores. Cada uno escoge su sistema de valores, su moral y su verdad al elegir. El valor se determina al actuar: es fruto de la acción. Algo es valioso porque se ha elegido. Después habrá de comprometerse y atenerse “responsablemente” a las consecuencias de tales elecciones. De este planteamiento se sigue un claro voluntarismo ético -la voluntad crea el valor y el bien- y una ética o moral de situación -las circunstancias pesan sobre la elección y la condicionan al máximo, de manera que nada es bueno/malo o justo/injusto de suyo-.

Toda elección es injustificable, anterior a la razón:

“Con Dios desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible; ya no se puede tener el bien a priori… No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Dostoievski escribe: “si Dios no existiera, todo estaría permitido”. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y, en consecuencia, el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra, ante todo, excusas.” (El existencialismo es un humanismo)

De aquí que, al no existir excusas, el sentimiento de responsabilidad de ahonde: Es la angustia, el sentimiento de total y profunda responsabilidad. Mi elección afecta al mundo. Elegimos (decidimos) lo que está bien y lo que está mal. Y elegimos solos.

Y también el ‘para sí’ está de más:

“Lúcida, inmóvil, desierta, la conciencia está puesta entre paredes; se perpetúa. Nadie la habita ya… He aquí lo que hay: paredes, y entre las paredes una pequeña transparencia viviente e impersonal. La conciencia existe como un árbol, como una brizna de hierba. Dormita, se aburre… Y he aquí el sentido de su existencia: ser conciencia de estar de más.” (La náusea)

4. EL ‘SER PARA OTRO’

La aparición de los demás solo tiene lugar por vía de encuentro. El ‘otro’ no puede ser representado, sino que se me revelan en la experiencia de la vergüenza. El otro aparece como mirada: siento vergüenza de mí tal como aparezco ante el otro, ante su mirada, porque el mirarme el otro me cosifica, me convierte en objeto para él y me roba mi mundo, puesto que lo mira e interpreta libremente: “El infierno son los otros”. Advierto aquí que ‘soy para otro’. Y ‘el otro’ amenaza mi autonomía. La relación intersubjetiva es de dominio mutuo, de posesión, de confrontación y amenaza. El amor es imposible -es inevitable el engaño-; es un círculo infernal, querer ser un juguete en manos del otro. Es querer que me amen y querer que el otro quiera que yo le quiera… y así indefinidamente.

GLOSANDO “LA NÁUSEA”, DE J.-P. SARTRE

Como ya hemos dicho más arriba, Sartre concibió inicialmente La náusea en forma de ensayo filosófico bajo el título de Melancholia. A instancias del editor Gallimard, cambió el género ensayístico por el novelístico y puso a la obra un título más agresivo y ambiguo: La náusea. Esta segunda versión fue terminada en 1934. En 1936 Gallimard rechazó la propuesta de publicación, pero la aceptó finalmente en la primavera del año siguiente. La publicación tuvo lugar en 1938. Cinco años más tarde apareció El ser y la nada, densa y extensa reflexión en la que se sistematizan y profundizan las cuestiones planteadas en la novela.

Según confesión de su autor, en La náusea se intenta expresar de forma literaria “verdades y sentimientos metafísicos”. La idea principal que Sartre quiere reflejar en esta obra es la de la contingencia o no necesidad de los seres.

A partir de una “fenomenología peculiar”, la realidad aparece ante la mirada de Sartre como carente de toda significación. Se convierte de este modo en una narración en primera persona, en la que el personaje principal, Roquentin, experimenta un cambio en su modo de ver las cosas, a modo de aventura y de transformación intelectual y vital. Pasa de ser una mirada que ve la realidad como lugar de comunicación y posibilidades a ver en ella algo informe, amorfo, masificado, indiferente y excesivo, injustificado.

La náusea aparece como un sentimiento incómodo de malestar provocado por la escisión entre la existencia de las cosas y su significado. Las realidades, injustificadas y superfluas, acorralan al hombre. “Están de más” y se experimentan como excesivas, como una bebida tibia al que la toma sin sed.

La existencia se reduce al hecho de ocupar sin justificación un lugar en el universo: nada tiene sentido, nada tiene un porqué o un para qué. Está de más, sobra.

a) La conciencia está de más:

“Tengo un miedo horrible a reencontrar mi soledad”… Estoy solo. Solo y libre. Pero esta libertad se parece un poco a la muerte.” “He aquí el sentido de mi existencia: ser conciencia de esta de más.” “Y yo -flojo, lánguido, obsceno, dirigiendo, removiendo melancólicos pensamientos-, también yo estaba de más.” Es lo más parecido a la “nada” vivida.

Reflexionemos al respecto. El análisis de Sartre, aunque no lo advierta de modo consecuente, es una prueba palpable de la insuficiencia de su punto de partida. La crispación y el sinsentido que encuentra a cada paso nacen de un modo reduccionista de concebir al ser humano.

El hombre es un ser que solo puede desplegar su personalidad en un entorno de seres dotados de significación, razón de ser y cualidades, de valores diversos. Se sostiene como persona cuando actúa con impulso creador, cuando puede dar y recibir y se alimenta de relaciones significativas. De lo contrario su personalidad se bloquea y surge la amargura, el desencanto demoledor.

Antoine Roquentin, el protagonista que personifica el punto de vista de Sartre, se instala en una actitud de indiferencia consecuente a la ceguera para ver lo esencial de las cosas, de las personas y de sí mismo. No conoce y no se conoce porque no ama, es incapaz de asentir a lo real como fuente de bien y de belleza, de sentido. Su mirada es de recelo, como si el asombro, la “escucha” de lo real, el atenerse a lo que las cosas son para crear vínculos y soñar proyectos, fuera un límite para la propia libertad.

Cuando se pierde o se recela de la significación de las cosas y de las personas que configuran nuestro mundo, cuando no se quiere formular la pregunta por el sentido último de todo, las cosas y las relaciones -“exuberantes en exceso”- se oscurecen, se vuelven amenazantes, inciertas, se desvanecen el sentido y la esperanza, y se experimenta la existencia como algo absurdo. He aquí la náusea.

Las palabras mismas dejan de tener sentido, se desvanecen.

b) Las cosas están de más:

Carentes de significado propio, las cosas se convierten en seres sin cualificación, sin valor, masas amorfas, indiferentes, espantosas:

“La raíz, las verjas del jardín, el banco, el césped ralo, todo esto se había desvanecido; la diversidad de las cosas, su individualidad solo eran una apariencia, un barniz. Ese barniz se había fundido, quedaban masas monstruosas y blandas en desorden, desnudas, con una desnudez espantosa y obscena… Todos están de más.”

“De más: fue la única relación que pude establecer entre los árboles, las verjas y los guijarros. En vano trataba de contar los castaños, de situarlos frente a la Vélleda, de comparar su altura con la de los plátanos: cada uno de ellos huía de las relaciones en que intentaba encerrarlo, se aislaba, rebosaba. Yo sentía lo arbitrario de estas relaciones…; ya no hacían mella en las cosas. De más el castaño, allá frente a mí un poco a la izquierda, de más la Vélleda…”

El absurdo hace espontáneamente su aparición:

“El absurdo no es una idea en mi cabeza, ni un soplo de voz, sino seta larga serpiente muerta a mis pies, esta serpiente de madera (la raíz). Serpiente, o garra o raíz o una de buitre, poco importa.”

Es “estar de más” (être de trop), la existencia superflua de todo, lo demás y yo mismo, es contingencia vivida, asfixiante:

“Lo esencial es la contingencia… ‘estar ahí’, simplemente: los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero no se los puede nunca deducir… Todo existente nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por azar.”

¿Y yo?: “Yo me ahogaba en el fondo de este inmenso tedio”.

APÉNDICE

Dejando a un lado el atípico caso del Misterio de Navidad (Nota 3), que Sartre escribió para los prisioneros en el campo de concentración alemán Stalag 12D, cuya representación dirigió y en la que interpretó uno de los personajes principales, existe constancia de una insólita entrevista poco antes de su muerte, en la que manifestó un giro copernicano en su concepción del mundo y del sentido de la vida.

Aunque la “intelectualidad oficial” no ha dado cuenta de ello en general, Norman L. Geisler, en The intellectuals Speak out About God, (Chicago 1984), lo relata del siguiente modo:

“Poco antes de la muerte de Sartre, el diario Le Nouvel Observateur recogió su diálogo con un marxista: «No me percibo a mí mismo como producto del azar, como una mota de polvo en el universo, sino como alguien que ha sido esperado, preparado, prefigurado. En resumen, como un ser que sólo un Creador pudo colocar aquí; y esta idea de una mano creadora hace referencia a Dios». La antigua compañera de Sartre, Simone de Beauvoir, quedó alucinada. «Todos mis amigos -declaró-, todos los sartreanos, todo el equipo editorial me apoyan en mi consternación». Verdaderamente, si Sartre rechazó el absurdo de concebir la vida en el contexto del universal azar a cambio de la creencia en los designios de un Creador, puede comprenderse la consternación de sus colegas… Por lo que parece, incluso Sartre, que habría ya admitido que el ateísmo es un asunto cruel y de profundas consecuencias, no pudo vivirlo él mismo hasta el final.”

BIBLIOGRAFÍA

- ARIAS, A.: J.P.: Sartre y la dialéctica de la cosificación. Cincel, Madrid, 1988.

- AUDRI, C.: Sartre. EDAF, Madrid, 1985.

- FOULQUIÉ, P.: El existencialismo. Oikos-Tau, Barcelona, 1973.

- GABRIEL, L.: Filosofía de la existencia: Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre. BAC, Madrid, 1983.

- LAFARGUE, R.: La filosofía de Jean Paul Sartre. G. del Toro, Madrid, 1987.

- LÉVY, B.-H.: El siglo de Sartre. Ediciones B, Barcelona, 2007.

- MOUNIER, E.: Introducción a los existencialismos. Guadarrama, Madrid, 1967.

** *** **

- SARTRE, J.-P.: El existencialismo es un humanismo. Edhasa, Barcelona, 2006.

- La náusea. Alianza Editorial, Madrid, 2011.

NOTAS

1.- En el existencialismo ateo de Sartre, como se verá, si el Dios creador (conocedor y artífice de la naturaleza humana) no existe, hay un ser, el hombre, en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido.

2.- Dios, para Sartre, habría de ser “el en sí y para sí”, pero tal cosa es imposible. No es posible conocer y “ser de una vez por todas”, en plenitud. Por consiguiente, Dios no puede existir. Y tampoco tiene sentido para el hombre querer ser como Dios. Pretenderlo es una “pasión inútil”, inviable, un imposible.

3.- Cfr. SARTRE, JEAN-PAUL: Barioná, el hijo del trueno. Edición de José Ángel Agejas, ampliada y revisada. Madrid, Voz de Papel 2006.